La inteligencia artificial generativa se propaga a un ritmo vertiginoso. Más deprisa que el teléfono, la electricidad o internet. En solo dos años, cuatro de cada diez trabajadores en Estados Unidos ya la usan de forma habitual, según datos citados por Anthropic. Pero si algo muestra su último informe, el Anthropic Economic Index, es que una adopción rápida no es necesariamente una adopción equitativa. La IA se instala antes donde ya hay terreno abonado: infraestructura digital, formación técnica, cultura de innovación. Y eso deja una pregunta flotando: ¿qué pasa cuando una tecnología pensada para todos empieza a dibujar nuevas fronteras?

De la electricidad al algoritmo: una adopción acelerada

A diferencia de revoluciones anteriores, como la electrificación o la expansión de internet, la IA generativa se adopta a escala global en cuestión de meses. Según la OCDE y el MIT, el ritmo supera cualquier precedente tecnológico reciente. Mientras la electricidad tardó décadas en llegar a zonas rurales, hoy una herramienta como ChatGPT o Claude puede estar disponible de forma simultánea en Lagos, Tokio o Buenos Aires. Pero el acceso no siempre implica adopción efectiva. La UNESCO ha advertido que los países con menor alfabetización digital corren el riesgo de quedar rezagados en esta nueva fase tecnológica.

Quién mide y qué mide: una fuente con intereses

El informe procede de Anthropic, una empresa que desarrolla uno de los principales modelos de lenguaje, Claude. Su posición es relevante, pero no neutral. El análisis se basa en datos propios: uso de su interfaz web y de su API. Aunque incluye más de 150 países y un millón de conversaciones, conviene contrastar sus hallazgos con fuentes públicas y académicas, como los informes de la OCDE sobre habilidades digitales, el Global AI Index o el AI and Work Observatory del MIT.

Cuando la IA no solo ayuda: hace el trabajo entero

Una de las tendencias clave es el crecimiento de las «conversaciones directivas»: usuarios que ya no piden ayuda paso a paso, sino que encargan tareas completas. En programación, por ejemplo, la IA ya no corrige errores (lo que se conoce como debugging), sino que genera el código entero desde cero. Este patrón se observa también en educación y ciencia: la IA resume artículos, redacta apuntes o explica conceptos complejos.

Este cambio anticipa una reorganización del trabajo: las competencias más demandadas ya no son técnicas puras, sino capacidad para formular buenas peticiones, evaluar resultados y combinar conocimiento humano con automatización.

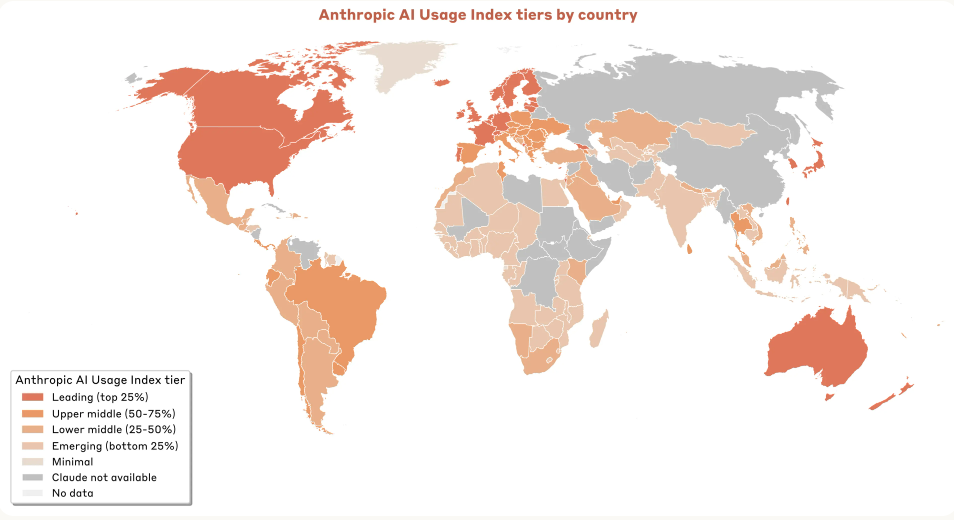

Un ranking que mide desigualdad más que liderazgo

El Anthropic AI Usage Index (AUI) compara el uso de Claude con la población en edad laboral. El resultado dibuja un mapa desigual. En la parte alta: Singapur (4,6 veces más uso del esperado), Canadá, Israel, Corea del Sur. En la baja: India, Nigeria, Indonesia. Estados Unidos muestra desigualdades internas: Washington DC y Utah superan a California en adopción relativa. La lectura es clara: la IA no se extiende según número de habitantes, sino según nivel de digitalización, acceso a infraestructura y políticas activas.

Este mapa del informe de Anthropic muestra de forma visual la desigualdad geográfica en la adopción de IA, con países líderes como Singapur, Canadá o Australia frente a otro

Automatizar no basta: integrar es transformar

El informe diferencia entre automatizar tareas puntuales e integrar la IA en procesos cotidianos. En los primeros casos, la IA hace tareas aisladas (traducción, código, resumen). En los segundos, actúa como colaboradora permanente. Esto ocurre en empresas que rediseñan procesos con IA o en universidades que incorporan asistentes virtuales a la enseñanza. Este patrón anticipa un cambio de fondo: no se trata solo de usar IA, sino de reorganizar cómo se trabaja y aprende con ella.

Ejemplos concretos: dónde ya se nota el cambio

Corea del Sur ha lanzado iniciativas públicas para integrar IA en educación básica. Startups en Canadá automatizan atención al cliente con Claude y ChatGPT. Según el informe de Anthropic, las empresas que implementan IA con formación específica reportan aumentos de productividad cercanos al 14% en promedio. En todos estos casos, el éxito no depende solo del modelo, sino de factores como capacitación, estrategia digital y liderazgo institucional.

Qué frena o acelera la adopción

No basta con tener acceso a una herramienta. La velocidad de adopción depende de varios factores:

- Infraestructura digital: conectividad, dispositivos, servicios en la nube.

- Formación técnica: no solo programadores, también usuarios capaces de interactuar con IA.

- Políticas públicas: incentivos, normativas, estándares éticos.

- Apoyo institucional: desde universidades a gobiernos locales que promueven la alfabetización algorítmica.

La combinación de estos elementos marca la diferencia entre experimentar con IA o convertirla en ventaja estructural.

El marco ético y regulador: ¿quién pone los límites?

La regulación influye en el tipo de adopción. Europa avanza con la AI Act, que establece límites al uso de IA de alto riesgo. La protección de datos, la transparencia en algoritmos y el acceso equitativo son parte del debate. Países con normativas claras tienden a adoptar IA con más seguridad jurídica, mientras otros optan por modelos más permisivos pero también más desiguales. La ética no es un extra, define qué tipo de IA se construye y para quién.

Un fenómeno global, más allá de Claude

Claude no es el único modelo. ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google) o Llama (Meta) también están cambiando la forma en que trabajamos. Cada uno tiene políticas distintas de acceso, transparencia y uso. Comparar su adopción ayuda a entender no solo el alcance técnico, sino también la responsabilidad de las empresas tecnológicas al divulgar resultados y abrir sus métricas.

Una pregunta abierta y urgente

La IA generativa no es solo una herramienta. Es un nuevo marco de trabajo, educación y decisión. Pero si se expande sin políticas inclusivas, puede ampliar la brecha digital, reforzar desigualdades salariales y excluir a quienes no tienen infraestructura o formación adecuada.

El reto no es frenar la IA. Es construir una adopción equitativa, transparente y útil para todos. Eso requiere gobiernos activos, educación adaptada, empresas responsables. Y una pregunta que todavía no tiene respuesta cerrada: ¿quién decide cómo y para qué se entrena el futuro?

Abre un paréntesis en tus rutinas. Suscríbete a nuestra newsletter y ponte al día en tecnología, IA y medios de comunicación.