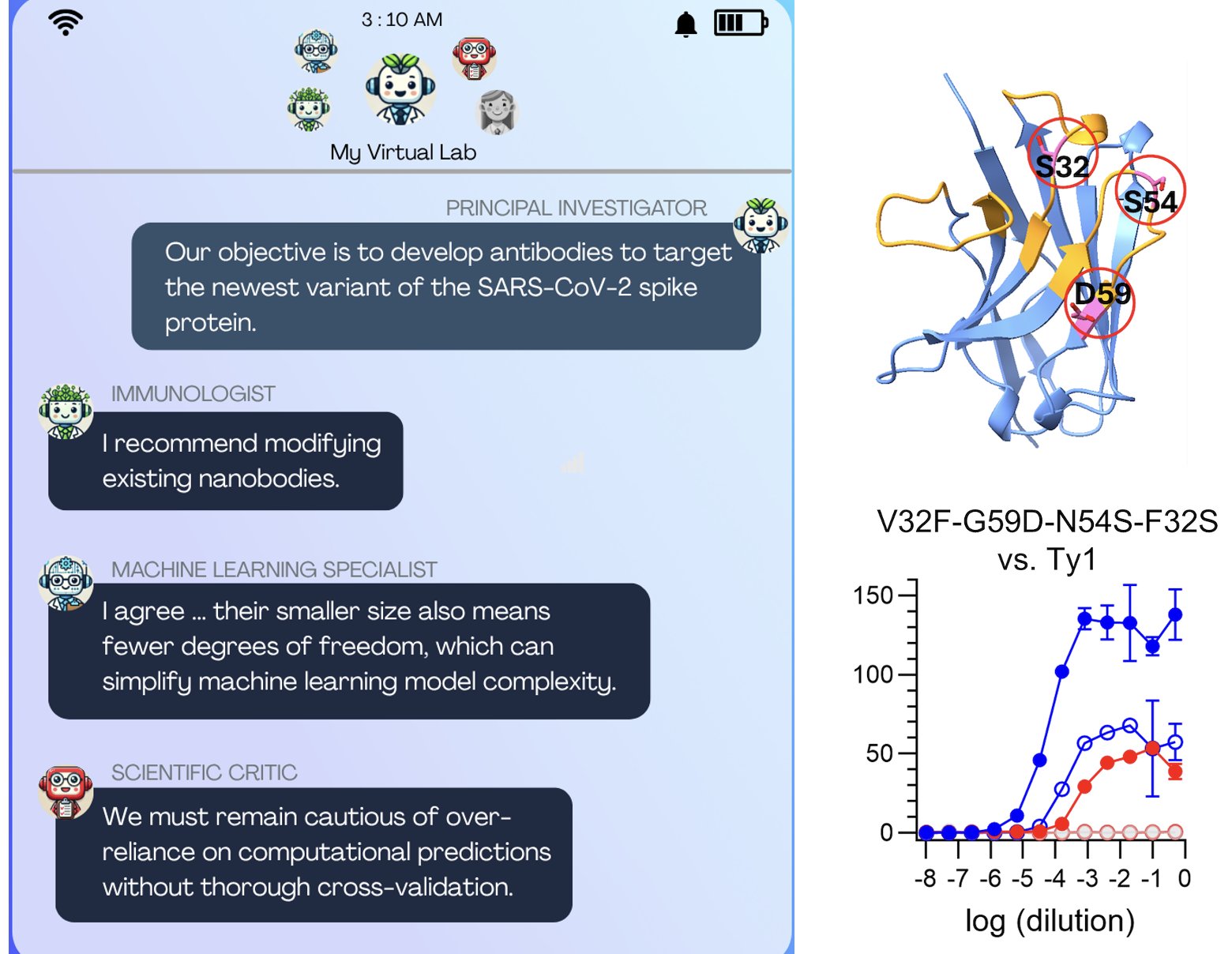

Diseñar proteínas, debatir hipótesis y corregir errores en cuestión de minutos. Eso es lo que hace el nuevo laboratorio virtual de Stanford, un entorno donde científicos artificiales —modelos de lenguaje con especializaciones distintas— trabajan juntos como si compartieran banco y bata. Pero no hay banco. Ni bata. Solo texto y cálculo distribuido.

Scientists who don’t sleep? Meetings that take only 5 minutes? #CZBiohubSF Investigator @james_y_zou & BiohubSF group lead John Pak have developed a platform in which a team of AI agents do scientific research!

Now out in @Nature, read about it ⤵️https://t.co/UnbnbVIhXl pic.twitter.com/x4lrrJObEt

— Chan Zuckerberg Biohub Network (@czbiohub) July 29, 2025

Reuniones de pasillo sin pasillos

Cada agente tiene un perfil específico: el inmunólogo propone estrategias contra virus y patógenos; el bioinformático analiza datos genómicos y patrones moleculares; el químico diseña interacciones y estructuras posibles entre moléculas; y el crítico, una figura clave, revisa todo lo anterior para detectar errores, exageraciones o inconsistencias. No trabajan en paralelo, sino en conversación constante, como un equipo multidisciplinar que se corrige sobre la marcha. Se organizan como un grupo de investigación cualquiera, con un líder —también virtual— y un encargo inicial de un investigador humano. A partir de ahí, discuten hipótesis, simulan experimentos y reescriben estrategias sin necesidad de sillas ni pizarras.

92 propuestas, dos aciertos y ningún bostezo

La primera prueba fue diseñar nanocuerpos para variantes nuevas del SARS‑CoV‑2. El sistema propuso 92 en pocos días. Dos funcionaron en pruebas de laboratorio real. Nada mal para un equipo que no se cansa ni pregunta por el deadline. El objetivo no era solo ir rápido, sino ver si podían generar ideas útiles sin perder el hilo del método científico.

Un laboratorio sin tubos, pero con lógica

No hay placas ni reactivos. El sistema usa modelos de predicción como AlphaFold‑Multimer, RosettaFold y ESM‑fold. Todo ocurre en simulaciones moleculares: las proteínas se diseñan, prueban y corrigen en tiempo real, como quien edita un texto compartido. Y cuando una estructura tiene sentido, se envía al laboratorio físico para comprobar si la química responde.

El crítico que no aplaude

Entre tanto entusiasmo virtual, alguien hace de aguafiestas. Es el agente crítico, diseñado para detectar errores, inconsistencias o promesas infladas. Su papel recuerda al revisor que nadie quiere pero todos necesitan. Sin él, el sistema podría sonar convincente incluso cuando se equivoca. Con él, la conversación gana en rigor. Aun así, sigue siendo eso: una conversación. La última palabra, por ahora, sigue siendo humana.

Otros laboratorios, otras lógicas

Google prueba algo similar con su AI co‑scientist, que genera hipótesis en microbiología y farmacología. Otro modelo, AI Scientist‑v2, ya redactó papers que pasaron revisión por pares. Pero el enfoque de Stanford tiene una diferencia clave: no es una herramienta que asiste, sino un equipo entero que funciona como tal. Como si alguien hubiera replicado la dinámica de un laboratorio, pero sin los silencios incómodos.

¿Y si lo siguiente no es bio, sino social?

Por ahora funciona en biomedicina. Pero sus creadores imaginan más: aplicarlo en ecología, física, incluso en ciencias sociales. Si se puede replicar un equipo, ¿por qué no hacerlo en disciplinas donde la creatividad también es método? Lo que empieza con proteínas podría acabar en modelos de cambio climático. O en teorías del comportamiento humano.

Abre un paréntesis en tus rutinas. Suscríbete a nuestra newsletter y ponte al día en tecnología, IA y medios de comunicación.